Gefährungsgrad

vom Aussterben bedroht

Synonyme

Sommerbergamotte, Bergamotte d`ete, Mouille Bouche, Milan Blanc, Sommerdechantsbirne

Reifezeit

Mitte August bis Anfang September, nur kurz lagerfähig.

Herkunft

Wahrscheinlich wurde die Sorte 1628 von Le Lectier das erste Mal erwähnt. Wie alt die Runde Mundnetzbirne wirklich ist und ob sie in Frankreich entstand, lässt sich heute nicht mehr klären. Diel hat sie 1804 erstmalig unter dem Namen Sommerdechantsbirne beschrieben, weil er damals nicht wusste, wie die Sorte wirklich heißt und er Früchte davon unter verschiedenen Namen bekam. Bis ca. 1880 wurde die Runde Mundnetzbirne in fast allen einschlägigen Pomologien Europas beschrieben. Danach verschwindet die Sorte aus der Literatur. Nur in der Norsk Pomologie von 1953 wird sie nochmals beschrieben und sehr passend abgebildet. Das Edelreis, aus dem der jetzige Baum entstanden ist, von dem die vorliegende Beschreibung gemacht wurde, stammt aus Norwegen.

Verbreitung

Bisher keine weiteren Standorte in Deutschland bekannt, in Schweden sind nun weitere Standorte aufgetaucht.

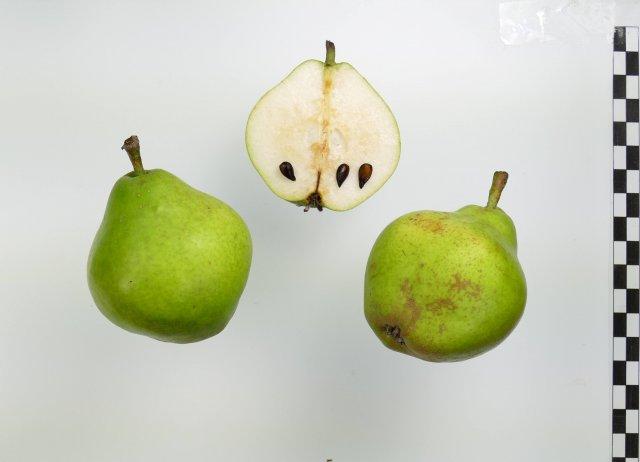

Frucht

Mittelgroße, kreiselförmige, dickbauchige Frucht, die einseitig etwas eingeschnürt sein kann. Mittelbauchig, verjüngt sich jedoch zum Stiel mehr als zum Kelch. Steht. Ist im Querschnitt ehr rund. Läuft zum Stiel mit einer stumpfen Spitze aus und hat oft einen einseitigen Wulst, der den Stiel etwas zur Seite drücken kann. Die Stielgrube ist eng und mitteltief mit hellbrauner, fleckiger Berostung, ist aber nie ganz deckend. Der Stiel ist meist kurz, max. 1,5 cm lang, 3 mm dick, am Ansatz grün, am Ende braun werdend und etwas verdickt. Die Kelchgrube ist weit und max. mitteltief. Sie ist variabel von eben bis schwach höckerig, aber kaum wirklich rund, sodass der Kelch meist knautschig verschoben ist. Die Berostung ist fleckig, kaum wirklich deckend. Der Kelch ist offen, hornig, nicht verwachsen, leicht grün, wollig. Die Schale ist hellgrün und hell kaum ins Gelbe auf, bis sie genussfähig ist. Deckfarbe ist wenn nur angedeutet. Die Lentizellen sind groß, zahlreich und können fließend in Rostflecken übergehen. Die Kelchhöhle ist trichterförmig. Die Achse ist nur wenig geöffnet, die Kammern sind eiförmig und liegen an, Kerne 9,5 : 4,5 mm, dunkelbraun. Das Fruchtfleisch ist weißlich, vollschmelzend, süß aromatisch.

Baum

Der Baum wächst in der Jugend kräftig, wird sich aber durch den früh einsetzenden Ertrag wahrscheinlich schnell erschöpfen und dadurch nur mittelgroße Bäume bilden. Die Früchte und das Laub sind wenig krankheitsanfällig und zeigen - wahrscheinlich durch die Bewollung der Blätter - keine Empfindlichkeit gegen die zunehmenden Sonnenbrandschäden. Die Blüte erscheint mittelspät mit 8 Einzelblütenständen.

Verwechsler

Luxemburger Mostbirne und Gelbmöstler, beide haben jedoch einen längeren Stiel und sehr gerbstoffreiches Fruchtfleisch.

Anbaueignung

Sowohl für den Hausgarten wie die Streuobstwiese geeignete Tafelbirne.

Fruchtfotos

Literatur

Diel, A. F. A. (1804): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 7 (Birnen 3). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 39

Diel, A. F. A. (1804): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 7 (Birnen 3). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 39

Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 40

Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 114

Bredstedt, H. C.(1890): Haandboog i dansk Pomologi. 1det Bind- Paerer. Odense. Dänemark; L.C. Dreyer. S. 57

Diese Sortenbeschreibung wurde möglich durch eine Spende von:

Zeitlupe gGmbH

Zeitlupe gGmbH